Projekttag „Gedenken, Erinnern, Demokratie, Antisemitismus“

Am Mittwoch, 24. Januar 2024 veranstalteten wir einen Projekttag zum Thema „Gedenken, Erinnern, Demokratie, Antisemitismus“.

Start in den Projekttag mit einer Vollversamlung

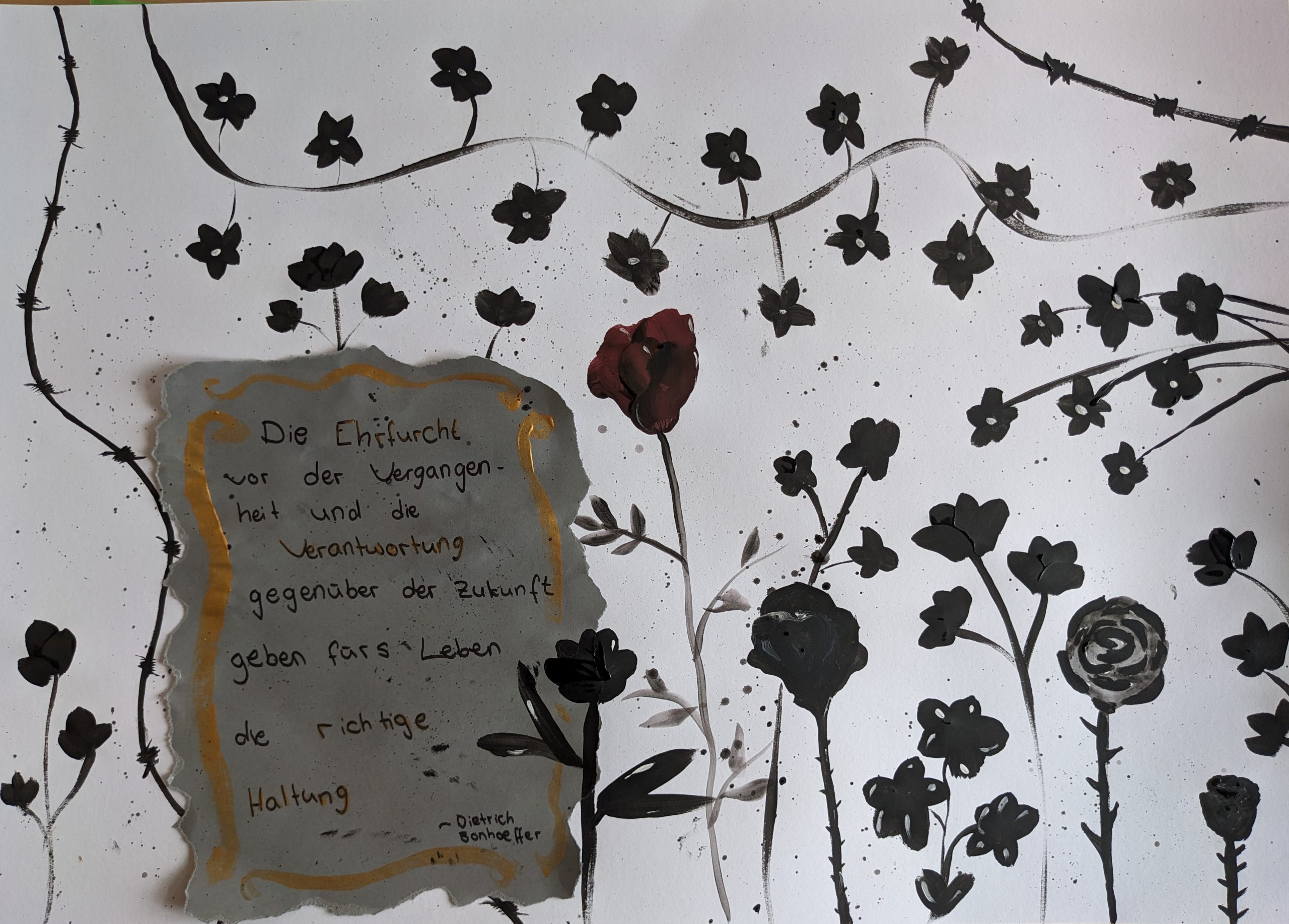

Um 07.40 Uhr starteten alle Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen gemeinsam in den Projekttag. Schulleiter Peter Bizer stimmte die Schulgemeinschaft auf die Thematik des Tages ein: Er betonte, ganz im Sinne Bonhoeffers, die Verantwortung, die der Schulgemeinschaft für andere zukomme – auch oder insbesondere angesichts einer aktuell angespannten Stimmung im Land mit erkennbaren fremdenfeindlichen und antisemitischen Tendenzen. Vor diesem Hintergrund unterstrich er unsere Aufgabe als Schulgemeinschaft , wachsam zu sein, sich mit dem Thema „Gedenken, Erinnern, Demokratie, Antisemitismus“ zu beschäftigen und Position zu beziehen. Besondere namentliche Erwähnung erfuhren die geladenen Zeitzeugen und -zeuginnen Frau Michel, Frau Dietrich und Herr Reissig.

Im Anschluss an Herrn Bizers Einstimmung gingen alle Schülerinnen und Schüler in ihre jeweiligen Klassen und Projekte. (Ru)

Hier ein Überblick über die Themen und Workshops:

- Dietrich-Bonhoeffer-Tag (Klasse 5)

- Dietrich Bonhoeffer: Schulwettbewerb 2024 der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft (ibg) (Klasse 6)

- Planspiel zu Antidiskriminierung (Klasse 7)

- Umgang mit rechter Propaganda in sozialen Medien / Diskriminierung in der Sprache – Analyse und Handlungsoptionen (Klasse 8)

- Der Nationalsozialismus in Filderstadt – Vortrag und Archivarbeit mit Stadtarchivar Nikolaus Back; Zeitzeugin Anneliese Dietrich und Herr Reissig (Klasse 9)

- Antisemitismus / Israelkritik / Leben in der Gesellschaft in Deutschland – Gast: Michael Kashi, Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (Klasse 10)

- „Euthanasie“ – Gast: Daniel Hildwein, Gedenkstätte Grafeneck (Klasse 11)

- Umgang mit Zeitzeugen – Gast: Zeitzeugin zum Holocaust, Ruth Michel (Klasse 12)

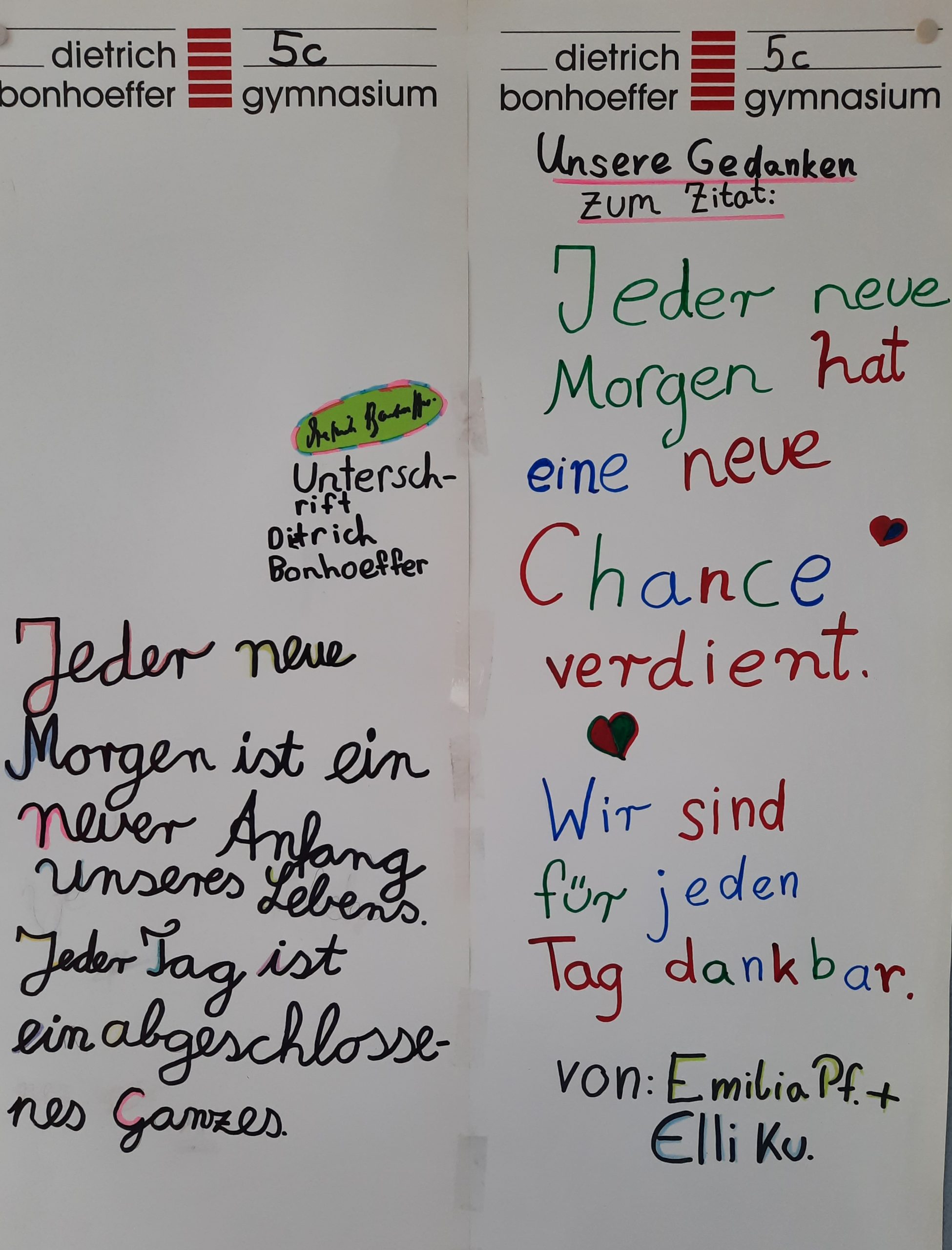

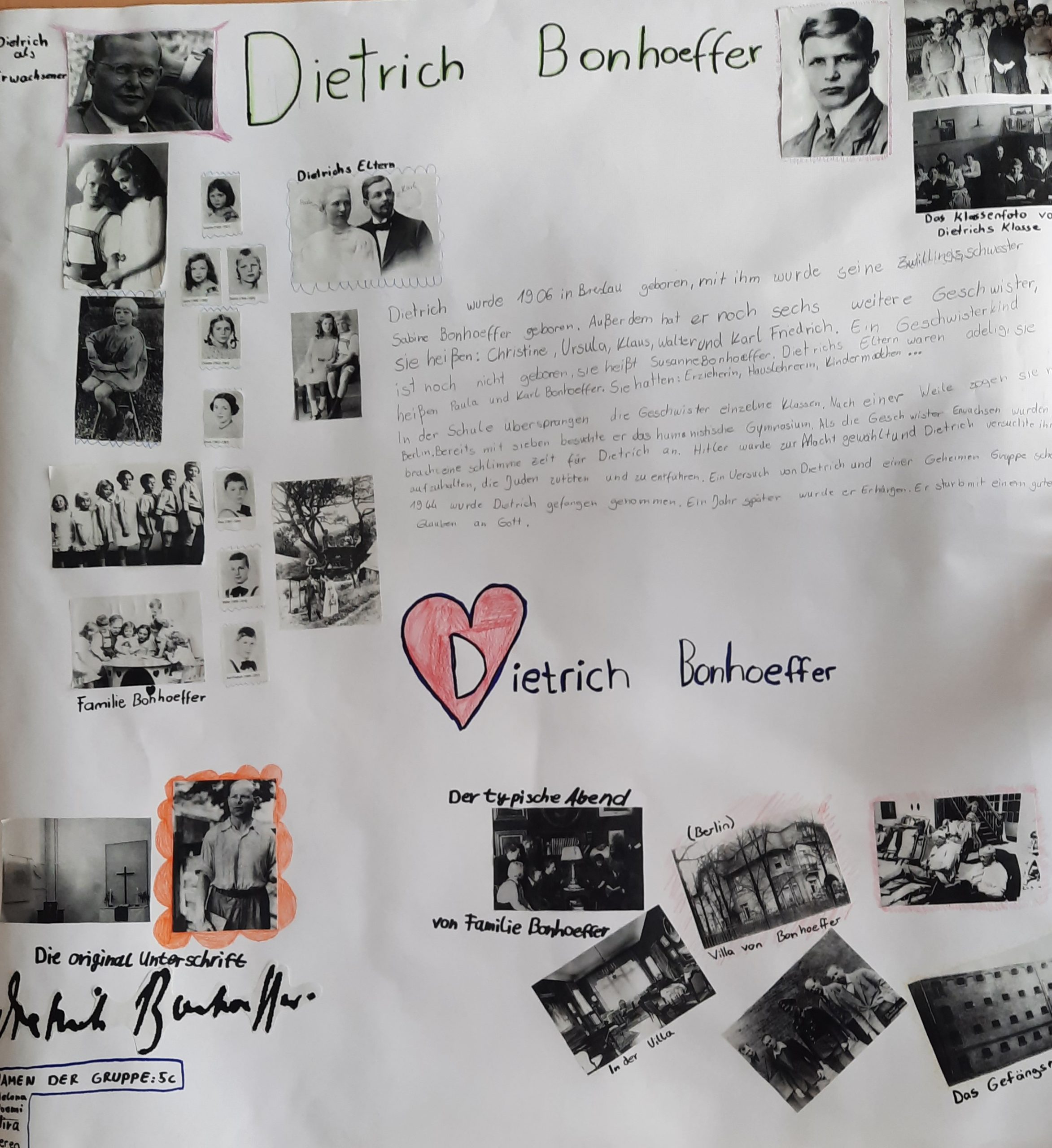

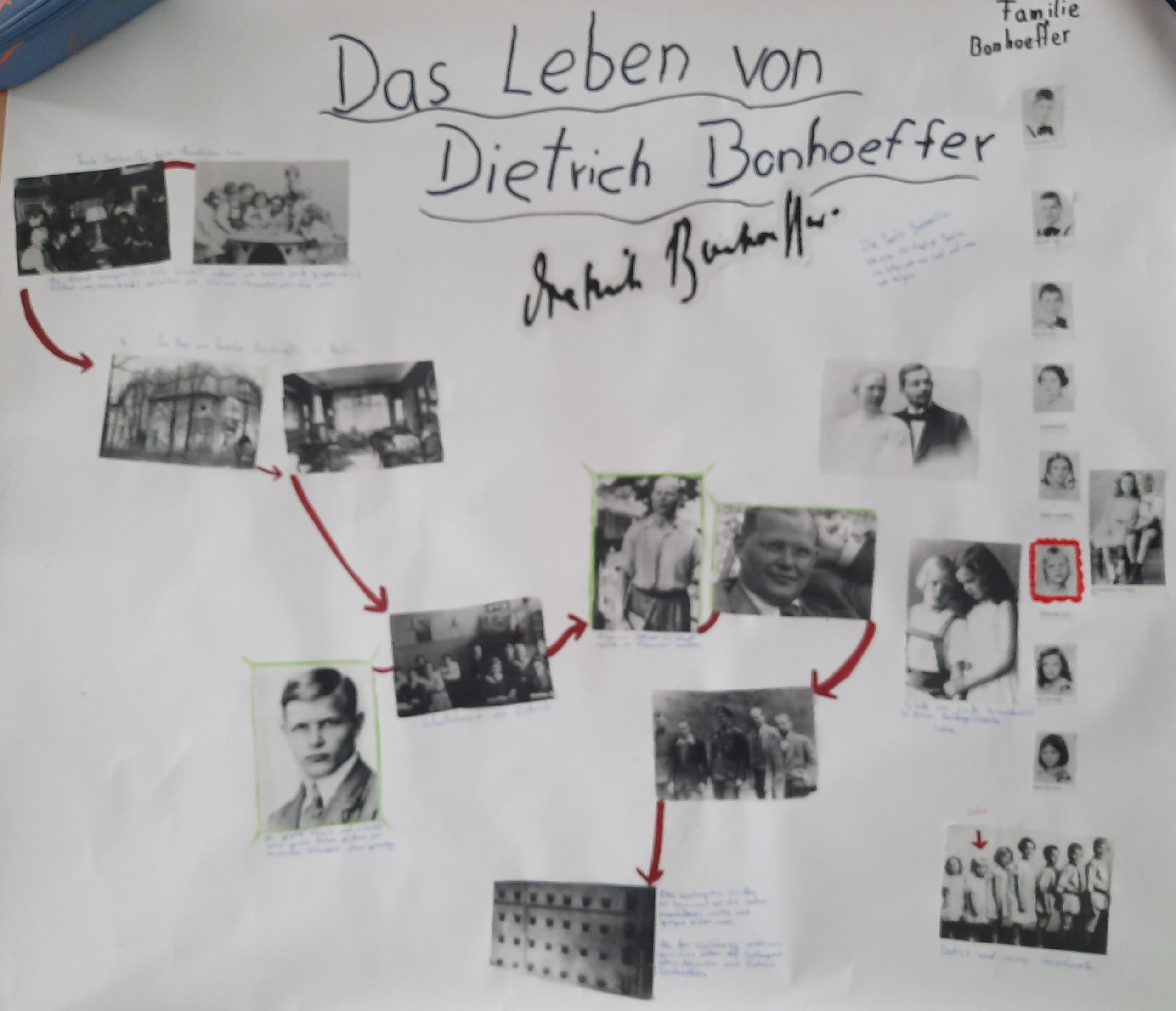

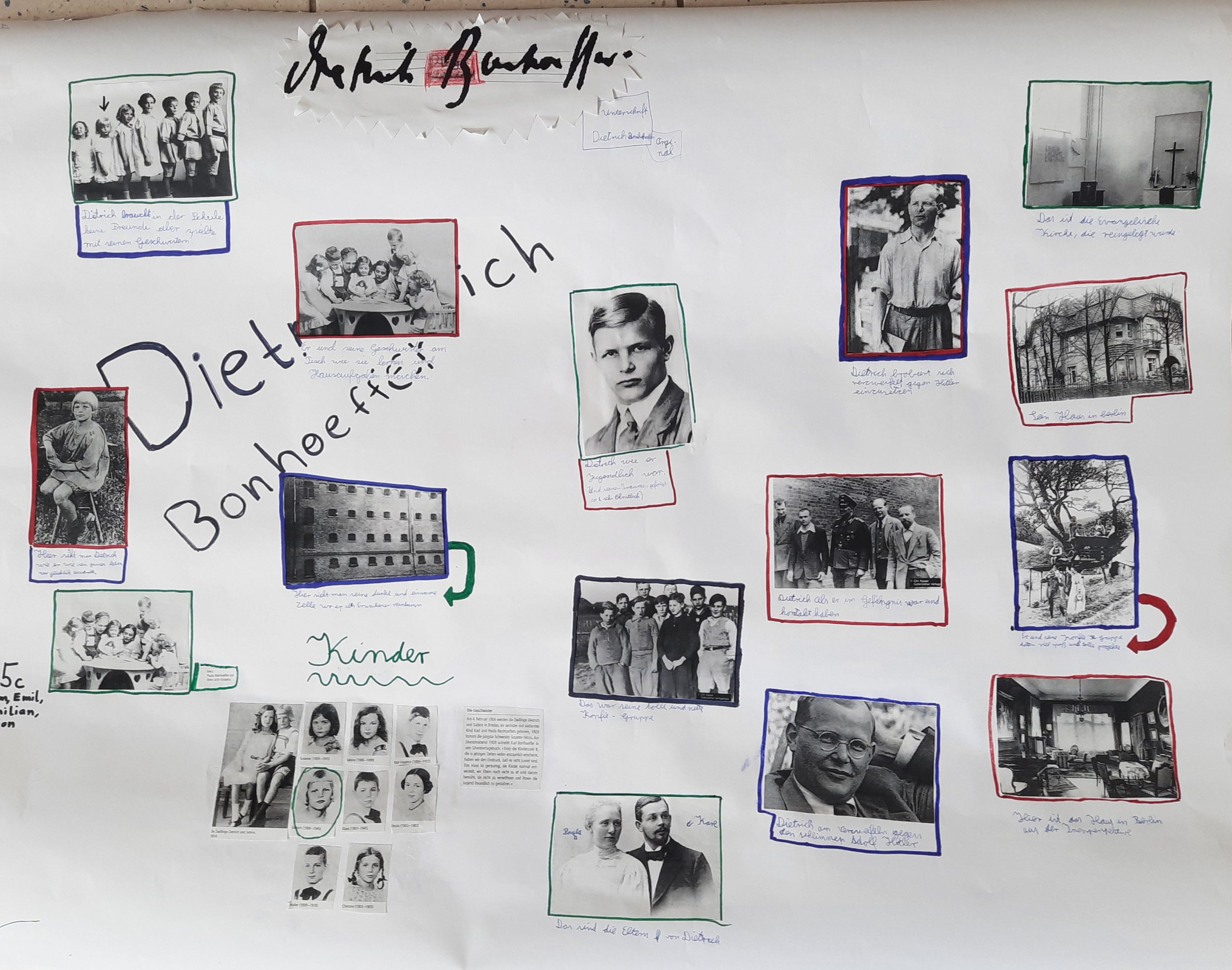

Dietrich-Bonhoeffer-Tag (Klasse 5)

Am Projekttag zum Thema Antisemitismus haben sich alle Klassen 5 mit unserem Schulnamensgeber Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. Mit dem Leitsatz des dbg, einem Buch über Bonhoeffer, einem Comic mit Erzähltext, einem Film und vielen Gesprächen sind wir Bonhoeffer nähergekommen. In einer Gruppenphase gestalteten die Klassen sein Leben in Bildergeschichten und beschäftigten sich mit Zitaten Bonhoeffers. Danke an die Karl-Schlecht-Stiftung für die Finanzierung der Bonhoeffer- Bücher für die ganze Stufe! Nachfolgend einige Eindrücken aus der Arbeit unserer 5. Klassen. (Br)

Ein Tag mit der 5d

An einem kalten, nebligen Tag traten wir in die Klasse 5 d ein. Alle haben sich Mühe gegeben, alles über Dietrich Bonhoeffer zu lernen. Wir auch. Wir berichten euch alles, was wir über ihn erfahren haben.

Wer war Dietrich Bonhoeffer?

Dietrich Bonhoeffer war ein netter Junge, der 1906 mit seiner Zwillingsschwester in Breslau geboren wurde. Er setzte sich gegen die Nazis ein und half auch den Kirchen. Er war ebenfalls Pfarrer.

Wer war Dietrich Bonhoeffers Vater?

Sein Vater hieß Karl Bonhoeffer. Dieser war Professor für Psychiatrie und Neurologie.

Wer war Dietrichs Mutter?

Seine Mutter hieß Paula Bonhoeffer. Sie erzog ihre acht Kinder im Glauben an Gott und mit vielen Helferinnen.

Aber wie ist Dietrich Bonhoeffer so berühmt geworden?

Dietrich Bonhoeffer wurde bekannt, weil er sich gegen Hitler und die Nazis gestellt hat. Als Hitler an die Macht kam, hat er viele Menschen verfolgt, besonders die Juden. Die „Deutschen Christen“ wollten, dass die Kirchen das Hakenkreuz zeigen, aber Bonhoeffer gefiel das nicht und hielt viele Reden, um zu sagen, dass das falsch ist. Sogar im Radio sprach er darüber, aber seine Rede wurde abgebrochen. Dietrich hat immer betont, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Er hatte den Mut, Dinge gegen Hitler zu tun, die sonst niemand gewagt hat. Deswegen erinnern wir uns heute an ihn als einen Helden.

Warum tat Dietrich das?

Dietrich tat dies, weil er nur Gott folgen konnte und keinem Diktator.

Dietrich Bonhoeffer starb jedoch kurz nach seiner Verlobung mit nur 39 Jahren – er wurde hingerichtet.

(David & Mohammad)

Ein Gedankenexperiment

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 haben sich beim Projekttag Gedanken gemacht:

Wenn es möglich wäre, was würde Dietrich Bonhoeffer uns heute sagen. Nachfolgend ein paar Ideen aus den Klassen 5. (Br)

Liebes dbg!

Ich finde es toll, wie ihr miteinander umgeht, aber es kann noch besser werden. Ich gebe euch ein paar Tipps:

Anderen zuhören, ihr wollt es doch auch.

Anderen helfen, wenn sie Hilfe brauchen, und nicht wegschauen.

Und natürlich andere respektieren, egal, ob sie anders sind. Hoffentlich helfen euch meine Tipps,

Euer Dietrich Bonhoeffer (Elisa, 5c)

Liebes dbg,

ich freue mich sehr darüber, dass ihr meinen Namen für die Schule gewählt habt. Es ist toll, dass ihr füreinander sorgt.

Ich habe eine tolle Familie gehabt. Das ist nicht selbstverständlich, Seid dankbar für alles, was ihr habt, und denkt an die Goldene Regel und an euren Leitsatz.

Euer Dietrich Bonhoeffer (Elli, 5c)

Nachfolgend weitere Gedanken aus Klasse 5 zu Bonhoeffer:

Dietrich Bonhoeffer bewundern viele Menschen, da er im Glauben an Gott Widerstand geleistet hat.

(Bastian, Julian und Oskar, 5c)

Durch seine Arbeit als Pfarrer half er Kindern. Bonhoeffer bildete eine Widerstandsgruppe gegen Hitler und arbeitete mit an einem Attentat. In dieser Zeit sahen viele Menschen weg, doch er begriff, dass Hitler falsch dachte. Nach dem gescheiterten Attentat wurde er ins Gefängnis geschleppt und getötet. Mit dem Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, das er im Gefängnis schrieb, ist klar geworden: Er hat nie die Hoffnung aufgegeben und hat immer an Gott geglaubt. (Bastian, 5c)

Viele Menschen schauten weg, weil sie Angst vor Hitler hatten. Aber Bonhoeffer nicht – er stellte sich Hitler entgegen. (Julian, 5c)

Er war evangelischer Christ und arbeitete als Pfarrer; er kümmerte sich um Jugendliche, die es schwer hatten. Er begriff, dass Hitler die Menschen in zwei Gruppen einteilte, die mehr wert oder nichts wert waren. (Oskar, 5c)

Dietrich Bonhoeffer: Schulwettbewerb 2024 der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft (ibg) (Klasse 6)

Dietrich Bonhoeffer kennenlernen in der 6d – Ein Leben im Widerstand gegen Antisemitismus

Dunkle Wolken hängen über Deutschland. Es ist das Jahr 1942 und das nationalsozialistische Regime unter Adolf Hitler hat das Land im Griff. Doch von seinem Glauben überzeugt kämpfte Dietrich Bonhoeffer gegen das Unrecht der antisemitischen Nazis, und darum ging es in der Klasse am Mittwoch, den 24.01.2024 am dbg. Als wir den Raum betraten, wurden wir von den 23 Schüler/innen zusammen mit Frau Egner und Herrn Dannecker herzlich begrüßt. Nachdem wir uns vorgestellt haben, erhielten die Kinder die Aufgabe, Dietrich Bonhoeffer kennenzulernen, indem sie Podcasts, Texte, Videos, und Plakate über Dietrich Bonhoeffer anfertigten.

Während die Kinder ihre Texte etc. kreierten, forschten wir selbst über Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) lehnte die Ideen und Handlungen des Regimes ab und setzte sich aktiv gegen den Nationalsozialismus ein. Die Nationalsozialisten waren antisemitisch, das heißt, dass sie mit der Existenz der Juden unzufrieden waren und sie deshalb aus Europa vertreiben wollten. Dietrich Bonhoeffer war der Ansicht, dass es seine Pflicht als Christ sei, gegen das Unrecht und die Unmenschlichkeit des nationalsozialistischen Regimes zu kämpfen. Er war überzeugt, dass die Ideologie der Nazis, also eine Sammlung von Ideen der Nazis, alles verleugnete, wofür das Christentum stand – Liebe, Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Dazu haben wir auch nach den Meinungen der Schüler/innen gefragt. Die 12-jährige Yara A. findet, dass Bonhoeffer gute Arbeit leistete: „Er hat sich für die Juden eingesetzt, was ich persönlich krass finde.“ Der 11-jährige Fabi K. meint, dass man von diesem Zeitraum viel lernen kann: „Jeder Mensch sollte so akzeptiert werden wie er ist.“

Unsere Meinung: Antisemitismus ist nicht akzeptabel, so wie Rassismus verschiedener Menschengruppen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe und Religion. Man sollte friedlich untereinander leben, auch wenn die Welt vielfältig und voller Unterschiede ist.

Interviews

„Was hältst du von Dietrich Bonhoeffers Arbeit?“

Yara A. (12 Jahre): „Ich finde seine Handlungen gegen die Nazis gut, aber auch unfair, dass er für den

Aufstand gegen die Nazis ermordet wurde, nur weil er sich für die Juden eingesetzt hat.“

Fabi K. (11 Jahre): „Ich finde es gut, weil er für die Allgemeinheit war und bereit, für das Volk zu

sterben.“

„Würdest du dich genauso einsetzen, wie Dietrich Bonhoeffer es tat?“

Yara A. (12 Jahre): „Nein, würde ich nicht, weil sich eine ältere Person mit mehr Erfahrung mehr

einsetzen kann und weil ich noch jung bin.“

Fabi K. (11 Jahre): „Nein, weil ich an meinem Leben hänge, aber ich würde mich für ihn

einsetzen.“

„Findest du, Dietrich Bonhoeffer hat den Platz an unserer Schule verdient?“

Yara A. (12 Jahre): „Ja, hat er, weil er nur Frieden wollte und sich für die Juden eingesetzt hat.“

Fabi K. (11 Jahre): „Natürlich, weil er ein gutes Vorbild war.“

(Melisa B. / Elena O.)

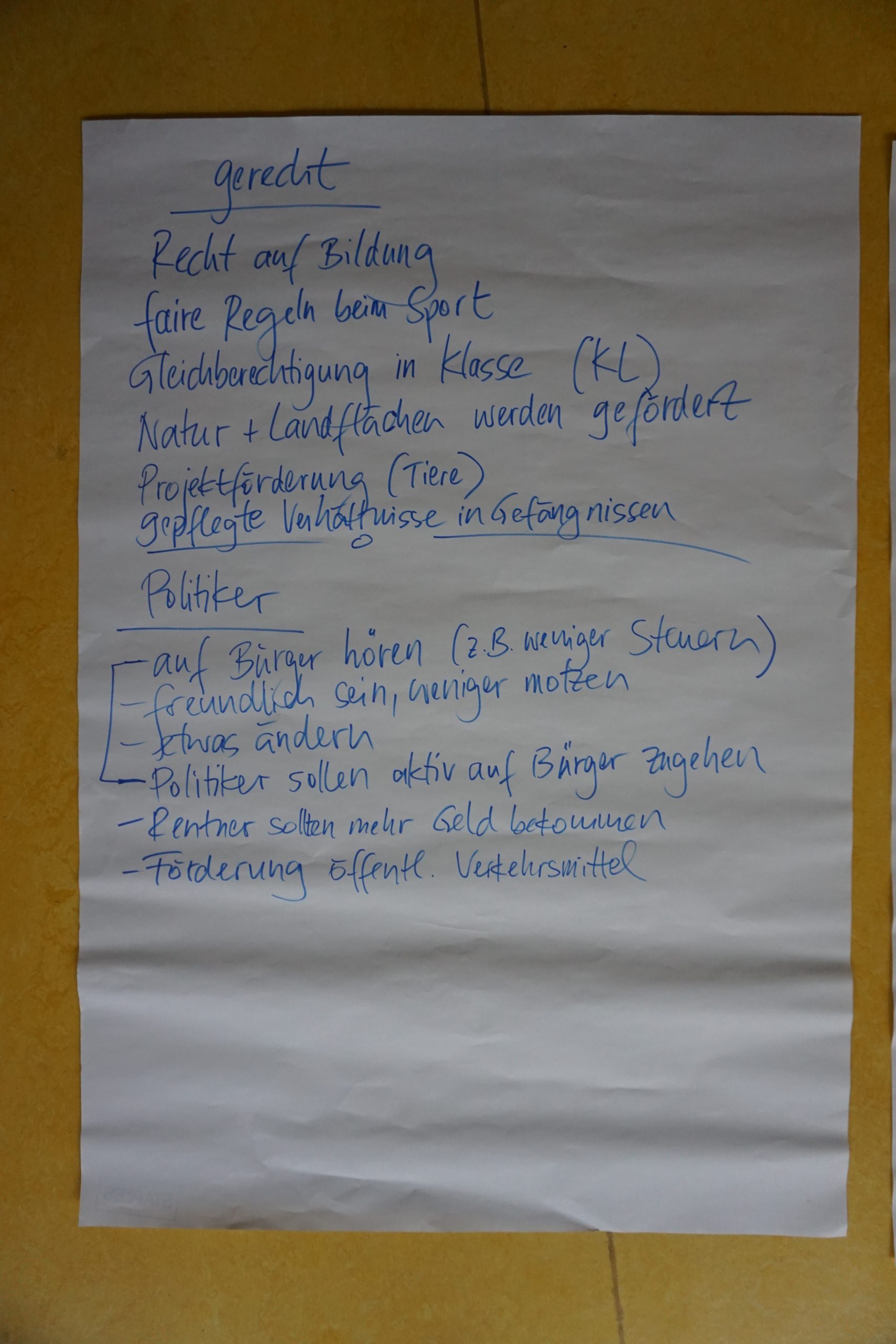

Planspiel zu Antidiskriminierung (Klasse 7)

Ist Hip Hop diskriminierend?

Im Rahmen des Projekttages am dbg, der am 24.01.24 stattfand, wurde unsere Klasse 7a in Gruppen aufgeteilt, um eine Reportage über die einzelnen Projekte zu schreiben. Wir drei Reporter (Silas, Fynn, Ruben) haben die Klasse 7d besucht.

Dort haben wir Spannendes über Diskriminierung in der Musik erfahren und Neues dazu gelernt, zum Beispiel, dass viele Rapper Beleidigungen in ihren Songs äußern. Diese diskriminieren meist Frauen, Ausländer, verschiedene Religionen und manche Volksgruppen. Die meisten Rapper stellen sich auch mit Macht und Reichtum dar.

Einige Rapper, meist Dunkelhäutige, berichten in ihren Liedern über Diskriminierung am eigenen Leib. Sie stellen sich auch nicht protzig dar.

Im zweiten Teil haben wir uns näher mit den unterschiedlichen Diskriminierungsarten beschäftigt. Als Beispiel heißt der Hass gegen Juden Antisemitismus und Hass gegen Ausländer heißt Rassismus.

Am Ende des Tages durften alle aus der 7d in den PC-Raum gehen und sich über verschiedene Rapper informieren. Außerdem haben sie eine kleine Präsentation erstellt.

Bei einer Umfrage in der Klasse zum heutigen Thema antworteten 11 Schüler*innen, dass das Thema sie interessiert hat, 8 Schüler*innen fanden das Thema eher mittelmäßig und 3 Schüler*innen waren der Meinung, dass das Thema nicht zum Motto des Projekttages passt.

Unsere abschließende Meinung zum Tag möchten wir mit einem Zitat aus der Präsentation der Lehrer*in wiedergeben:

„Auch wenn Rap seit jeher davon lebt, die Grenzen der Kunstfertigkeit auszutesten, sollte man sich die Frage stellen, ob frauenverachtende Inhalte ein Teil davon sein sollten … – denn für das, was man von sich gibt, ist einzig und allein man selbst verantwortlich.“

Wir, die Reporter, fanden den Tag spannend und hoffen wir konnten euch einen kleinen Einblick in das Thema geben. (Silas, Fynn, Ruben)

Reportage von Rieke, Wanda und Elise (7a)

Jack war anders. Er wurde wegen seiner Hautfarbe gemobbt. Jack ist eines von mehreren Beispielen, mit denen sich die Klasse 7c zum Thema Ausgrenzung beschäftigt hat. Gründe für Ausgrenzung können wie bei Jack das Aussehen sein, aber auch Herkunft, Kleidung oder Religion. Am Beispiel von Shazmeen konnten wir sehen, dass sie ihren Glauben vernachlässigt hat, um bei den anderen gut anzukommen.

Die Klasse hat sich auch mit den Begriffen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung beschäftigt. Die Geschichte von Jack macht deutlich, was Rassismus bedeutet: Menschen werden in Gruppen eingeteilt. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht, aus der sich dann eine Gruppe herausnimmt, sie seien mehr wert und können deshalb die andere Gruppe unterdrücken.

Das ist auch die Bedeutung von Diskriminierung, dass Menschen aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Liebe, Aussehen, Kleidung und Hautfarbe ausgegrenzt und benachteiligt werden. Eine weitere Form von Ausgrenzung findet im Antisemitismus statt. Antisemitismus ist Judenfeindlichkeit. Antisemitismus taucht immer wieder auf, beispielsweise im Nationalsozialismus. Auch aufgrund des Krieges in Israel hat der Antisemitismus wieder verstärkt zugenommen. Spannend war auch die Geschichte einer Mitschülerin zu hören. Mila hat erzählt, dass sie auch schon Ausgrenzung erlebt hat. Zum Beispiel wurde sie ihres Akzentes wegen mit Absicht ignoriert.

Durch das wiederkehrende Erfahren von Diskriminierung, Benachteiligung und Ausgrenzung kann die Gefahr bestehen, dass sich jemand radikalisiert. Durch Online-Plattformen geht es leicht und schnell, den Extremismus zu verbreiten. Das kann zum Beispiel passieren, indem man in Gruppen eingeladen und dort zu extremistischen Dingen aufgefordert wird. Wir haben von Personenbeispielen gehört, die, wenn sie von ihren Eltern nicht aufgehalten worden wären, in Schwierigkeiten geraten wären.

Die Geschichte von Jack nahm glücklicherweise ein gutes Ende. Er hat trotz Diskriminierung gelernt, sich wieder selbst zu akzeptieren. Auch bei ihm hat die Familie eine große Rolle gespielt.

Es würde zu weniger Ausgrenzung und Extremismus führen, wenn alle die Goldene Regel befolgen würden: „Was du nicht willst, was man dir tu, das füg‘ auch keinem andern zu.“

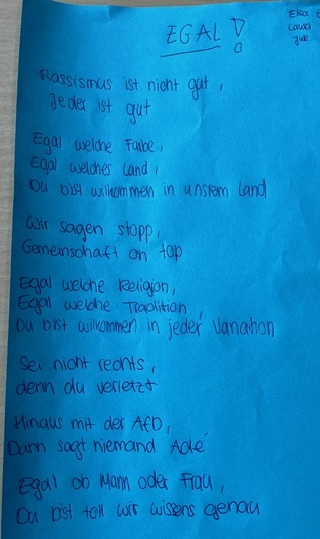

Umgang mit rechter Propaganda in den sozialen Medien (Kl. 8)

Diskriminierung findet keinen Platz am dbg

Exklusive Interviews mit Schülern, Lehrern und dem Schulleiter.

„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg‘ auch keinem anderen zu.“

Mit diesem Zitat beschäftigte sich am Mittwochmorgen, dem 24. Januar, die Klasse 8a des dbg. Es ging dort hauptsächlich um Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus und deren Folgen. Unter anderem wurden beim Thema Antisemitismus, welches jetzt wieder viel Präsenz erlangt hat, die sogenannten Neo-Nazis genauer behandelt. Dazu ein Zitat eines Interviewten:

„Die bedrohliche Entwicklung der Nazis erreicht leider schon viele Menschen. Glücklicherweise hat Deutschland eine starke bürgerliche Mitte, weshalb die Nazis nicht die Oberhand gewinnen können.“

Anfangs behandelte die Klasse das Thema Rassismus bzw. Rassentrennung. Dazu schauten die Jugendlichen sechs Kurzfilme, in denen über das Leben von Menschen, die rassistische Erfahrungen gemacht haben, berichtet wurde. Im Anschluss gab es eine kurze Arbeitsphase, in der wir ein Interview mit der Schülerin Valentina B. führen konnten:

„Ich finde es sehr gut, dass wir über solche Themen informiert werden. Ich selber habe bei einem Mitschüler in der Grundschule Rassismus beobachten können, doch auch in der weiterführenden Schule habe ich Beleidigungen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund hören können.“

Nach der Pause hat sich die Klasse dann mit der Gaming-Plattform Roblox und Discord beschäftigt, auf denen sich Neo-Nazis formen und gruppieren. Durch Spiele werden Jugendliche dazu aufgefordert, Gruppen beizutreten, die zum Großteil aus Neo-Nazis bestehen. Dort werden Anschläge und andere Aktionen dieser Art geplant.

Die Klasse konnte sich in einem virtuellen Raum eines Neo-Nazis bewegen (kein-raum-fuer-rechts.de). In diesem virtuellen Zimmer konnte man typische Dinge bzw. Merkmale eines solchen Neo-Nazis finden und beobachten. Dazu gehörten Kriegswaffen, Sticker mit dem Hakenkreuz und Musik aus dem Dritten Reich. Ganz zum Schluss durften wir noch ein exklusives Interview mit unserem Schulleiter, Herrn Bizer, führen:

„Meine Eltern haben diese Nazi-Zeit noch miterlebt. Mein Vater war Soldat. Ich war selber geschichtlich sehr interessiert. Wir haben damals klar gelernt, dass der Nationalsozialismus nicht zu vertreten ist. Da ich christlich erzogen wurde, habe ich gelernt, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, und dass es nicht OK ist, Menschen wie Material zu behandeln, so wie es die Nazis getan haben. Ich habe gehofft, dass so etwas wie die Nazi-Zeit nie wieder passieren würde, und ich bin entsetzt, dass das Thema durch die Neo-Nazis wieder so präsent ist. Die Aufgabe eines Schulleiters ist es, solch bedenklichen Entwicklungen entgegenzutreten. Zudem sind wir noch das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, dieser hat sich gegen die Haltung der Nazis eingesetzt und wurde deshalb ermordet. Falls etwas Rechtsradikales in einer Klasse auftritt, muss man darauf als Schule sofort reagieren, denn so etwas ist nicht akzeptabel.“

(David und Theo, Kl. 7a)

Diskriminierung – ein gesellschaftliches Problem

Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

das weitreichende Thema „Diskriminierung“ ist heutzutage topaktuell und daher verbrachten wir am 24.01. in der Klasse 8d mit Frau Storm und Frau Caggiano einen sehr interessanten und lehrreichen Projekttag an unserer Schule.

Wir finden es sehr gut, dass ein gesellschaftliches Problem wie „Diskriminierung“ in der Schule besprochen wird.

Als Einstieg hatte die Klasse 8d einen Film angesehen. Dieser handelte von einer Chinesin namens Celine, die rassistisch behandelt wurde. Weil das Corona-Virus aus China kam, wurde sie von den Mitschülern beleidigt, gemobbt und ausgegrenzt. Selbst die Schule als Schutzraum und eine Anzeige bei der Polizei bewirkten nichts.

Danach stieg die Klasse tiefer in das Thema ein. Sie erarbeitete die verschiedenen Formen von Diskriminierung, ebenso wie Rassismus und Antisemitismus.

Was versteht man unter Diskriminierung?

Diskriminierung ist, wenn man aufgrund des Aussehens, der Sprache oder Kultur ausgegrenzt, herabgesetzt, beleidigt oder gemobbt wird. Zudem wird man psychisch oder körperlich angegriffen oder schlechter behandelt.

Die Klasse befasste sich ernsthaft und betroffen mit dem Thema. Mehrere äußerten sich, schon einmal selbst Opfer gewesen zu sein. Andere kennen betroffene Personen aus ihrem Freundeskreis. „Es fühlt sich schlecht an“ und „es ist nicht schön“, war aus den Sitzreihen zu hören. Ein Fragebogen zu „Diskriminierung im Alltag“ machte noch nachdenklicher. Was meint ihr dazu?

Frage 2: „Die Leute kommen doch hierher, weil sie sich in die soziale Hängematte legen, hier umsonst auf Staatskosten leben wollen.“

- diskriminierend

- weiß nicht

- nicht diskriminierend

Frage 7: „Schülerinnen oder Schüler bezeichnen sich auf dem Schulhof als „Spast“.

- diskriminierend

- weiß nicht

- nicht diskriminierend

Wir kamen mithilfe von weiteren Shortclips, Arbeitsblättern und Vorwissen den Begrifflichkeiten Schritt für Schritt näher.

Was ist eigentlich Rassismus?

Rassismus ist Hass oder Benachteiligung aufgrund der Ethnie (Rasse), wenn Menschen Probleme bekommen wegen Hautfarbe und ihrem Geburtsort, z. B. im Beruf, beim Gehalt oder bei der Wohnungsvergabe. Durch Vorurteile gibt es eine Nichtakzeptanz unterschiedlicher Kulturen sowie Beleidigung. Man behandelt Menschen anderer Rassen und Nationalitäten schlechter. Es ist ein „Wir“ gegen „Euch“.

Kennt ihr das auch?

In unserer Gesellschaft kommt es vermehrt auch zu Antisemitismus.

Aber was ist Antisemitismus?

Antisemitismus bezieht sich nur auf Juden – es ist der Hass gegen Juden.

Hierzu hatte sich die Klasse mit der deutschen Geschichte, der Verfolgung und Vernichtung von Millionen Juden im Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Leider ist Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem und seit dem Mittelalter tief in uns verwurzelt. Es schaffen nur wenige von uns, sich von Vorurteilen loszulösen und friedlich miteinander zu leben.

Damit die Klasse einen Bezug zu ihrer Freizeit und ihrem Leben herstellen konnte, brachten die Lehrerinnen ein konkretes Beispiel. Die Gefahr lauert nämlich überall. Jugendliche lieben Chats und Videospiele. Fast jeder kennt „Roblox“. Doch nur wenige wissen, dass auch dort judenfeindliche Sachen passieren. Von Anschlägen auf Synagogen bis zum Erschießen von Personen oder Kaufen von SS-Uniformen, ist alles vertreten. Im Unterbewusstsein wird so bei Jugendlichen Hass geschürt. So bewegen wir uns immer mehr in die falsche Richtung.

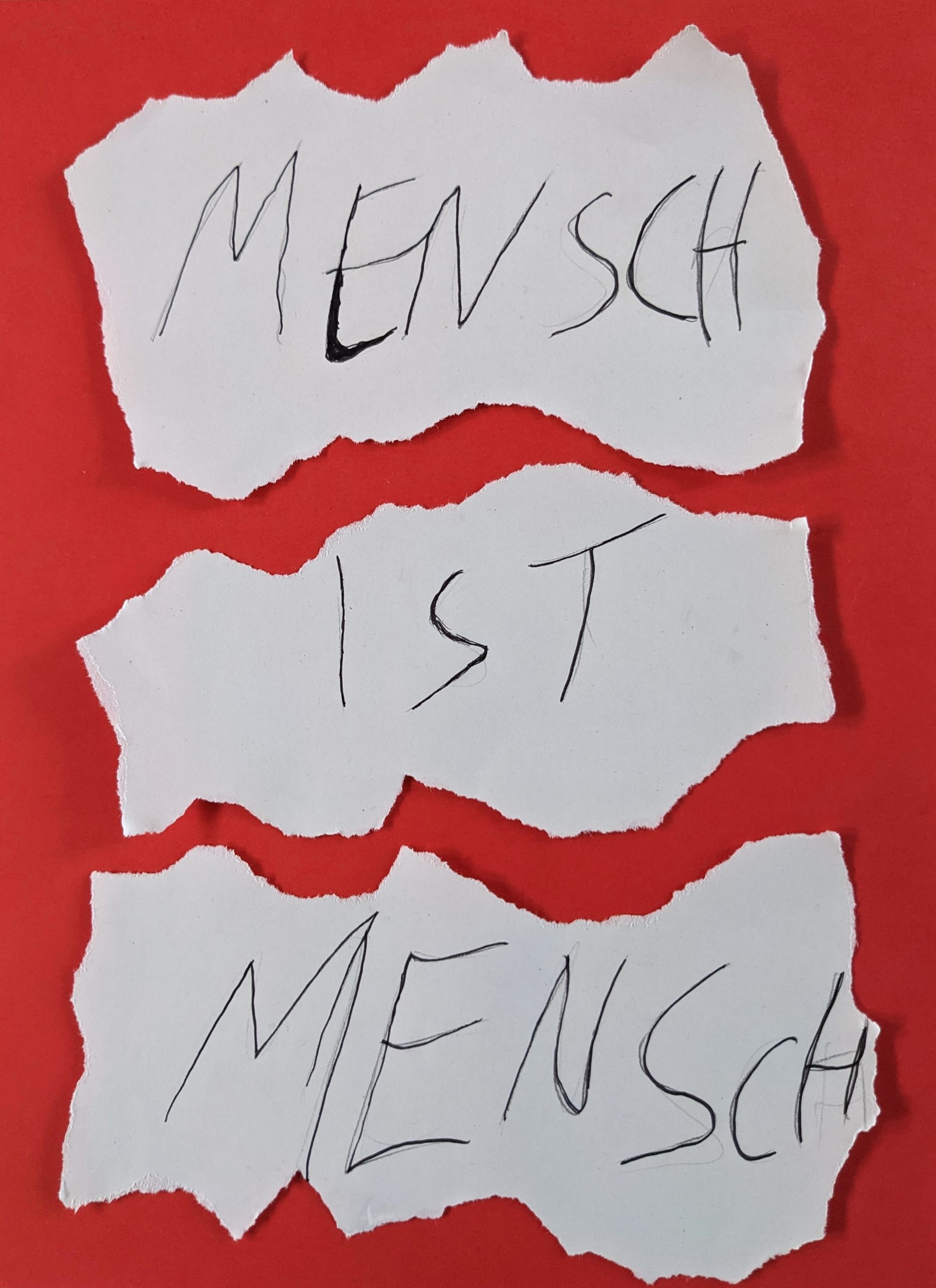

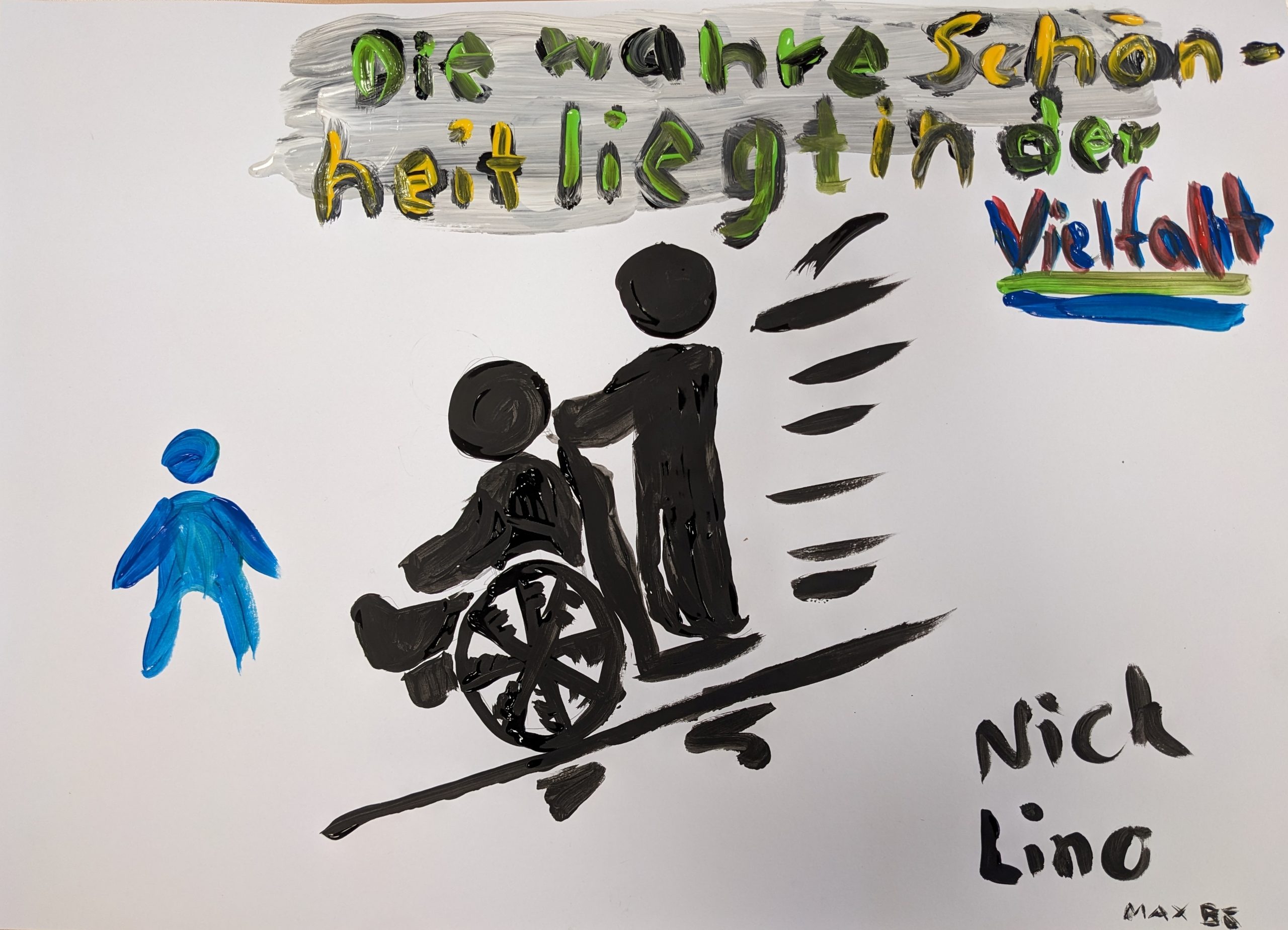

Mit so vielen wertvollen Informationen durften die Schüler sich nun kreativ beschäftigen. Sie entwarfen ein Plakat mit Botschaften. Die Klasse drehte leicht verständliche, lustige Videoclips und erstellte zahlreiche Memes gegen Rechtsextreme. Ein anstrengender Projekttag – aber sinnvoll.

Das Fazit ist: Rechtsradikale erkennt man nicht immer am Aussehen. Egal, was euch erzählt wird, andere Menschen niederzumachen, ist nicht okay. Unsere Bitte wäre, seid vorsichtig im Internet! Kümmert euch um eure Mitmenschen!

„Kein Raum für Rechts“ ist eine wichtige Website zu diesem Thema.

(Tamara und Marlene)

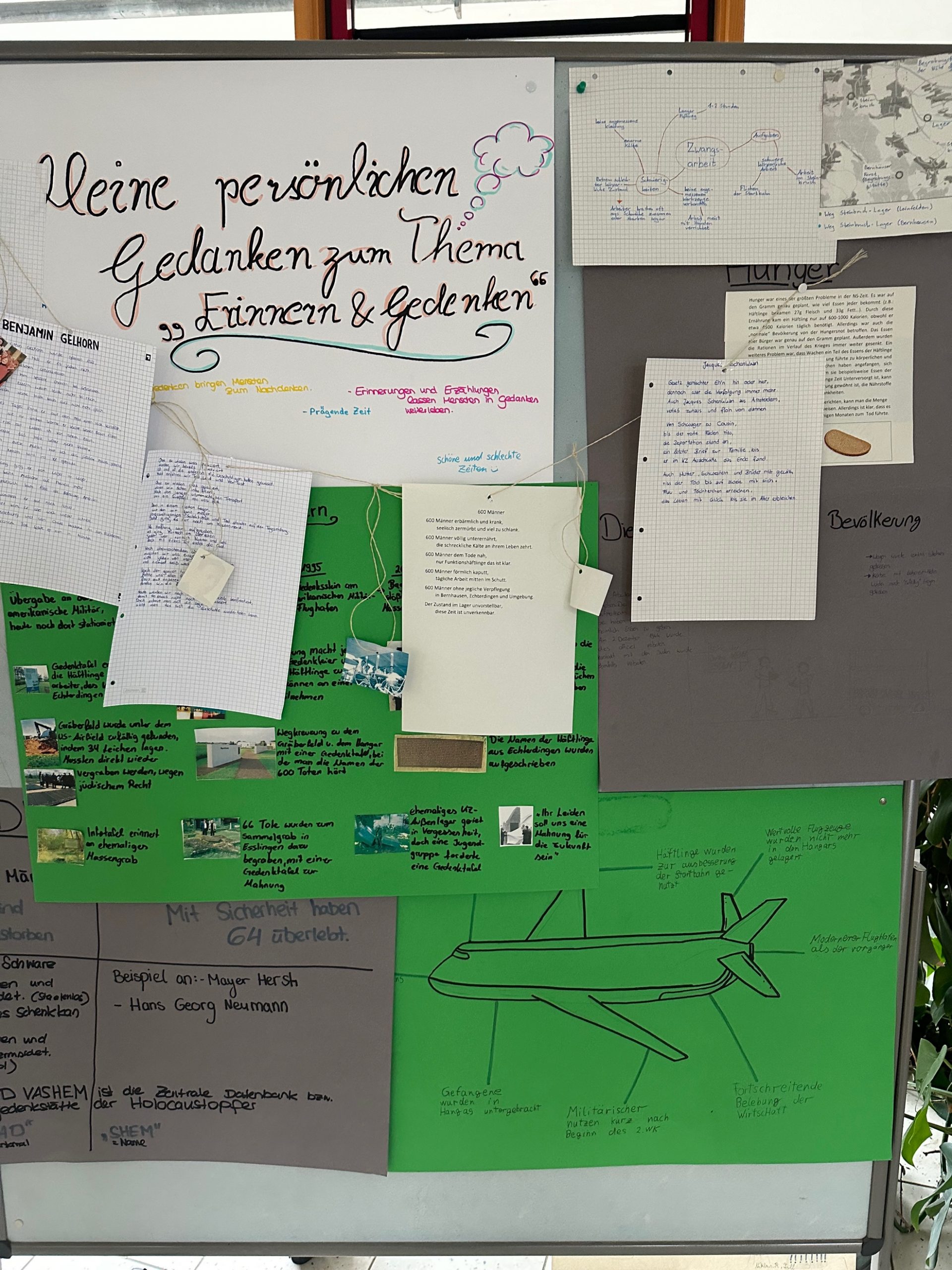

Der Nationalsozialismus in Filderstadt (Kl. 9)

Besuch des Stadtarchivars, Dr. Nikolaus Back

Das dbg veranstaltete am 24.01.2024 einen Projekttag, u.a. um an die NS-Zeit zu erinnern. Der Stadtarchivar Dr. Nikolaus Back besuchte die 9. Klassen, um über die Zeit damals aufzuklären. Er präsentierte ihnen die Ergebnisse der Wahlen damals, besonders bezogen auf die Wahlen in den Orten Neuhausen, Sielmingen, Plattenhardt und Bernhausen.

Er begann damit zu erzählen, wie die bundesweiten Wahlen aus dem Jahr 1933 ausfielen. Die NSDAP bekam dabei die Mehrheit mit 43%, die SPD 18% und die Parteien Zentrum, KPD und KSWR lagen unter 15%.

Die Mehrheit der Bewohner aus Sielmingen arbeitete in der Landwirtschaft, was dazu führte, dass die Mehrheit der Stimmen dem Bauernbund gehörte. Der Bauernbund war eine sehr konservative Partei und stark gegen Juden und Demokratie gerichtet. Durch die Weltwirtschaftskrise gab es eine hohe Verschuldung und kaum staatliche Hilfe, was dazu führte, dass die NSDAP bei der Reichtagwahl 1933 54% bekam.

In Bonlanden arbeiteten etwa 65% nicht in der Landwirtschaft, was man auch an den Wahlergebnissen erkennen kann, denn nur 23% der Stimmen gingen an die NSDAP.

91% der Neuhäuser waren Katholiken und die Kirche hatte einen großen Einfluss, zudem gab es eine geringe Landwirtschaft, deswegen wurden vor allem die SPD und das Zentrum gewählt. Die NSDAP erhielt nur 18% in Neuhausen.

Der Wahlkampf verlief vor allem über Flugblätter, die deutschlandweit verteilt wurden, und die meisten Stimmen der NSDAP kamen von Bauern, Handwerkern, Landbesitzern und es gab eine Radikalisierung des Mittelstands. Es gab eine kirchenfeindliche Propaganda der KPP.

Politisch aktive Leute wurden ins KZ gebracht, um eingeschüchtert zu werden. Die meisten aus Filderstadt wurden nach wenigen Wochen wieder entlassen, jedoch wurden sie dort so geprägt, dass es keine neuen Aktionen gab, die von ihnen angestiftet wurden.

Durch das Verbot von Vereinen, die Gleichschaltung des Gemeinderats und den Wechsel zur NS-Zeitung wurde dafür gesorgt, dass alle nur die Propaganda der NSDAP mitbekamen.

Nach einem 40-minütigen Vortrag, mit Möglichkeiten zu Rückfragen, gingen wir mit neuem Wissen in die Pause. (Stella, Max, Emma, Emely)

Filderstädter Zeitzeugen zu Gast

Wir, alle neunten Klassen des dbg, hatten am 23.01.2024 im Rahmen unseres Projekttages die Möglichkeit, eine direkte und subjektive Sicht auf das Leben von zwei Zeitzeugen während des Nationalsozialismus zu bekommen. Dafür waren Herr Reissig und Frau Dietrich bei uns an der Schule, um von ihren Eindrücken und Erlebnissen zu berichten.

Zuerst hat Herr Reissig angefangen zu erzählen. Er ist mittlerweile 89 Jahre alt und lebte sowohl in der NS-Zeit als auch heute in Bernhausen. Er war zur Zeit des Kriegsbeginns neun Jahre alt und erinnert sich noch teilweise an das Geschehen.

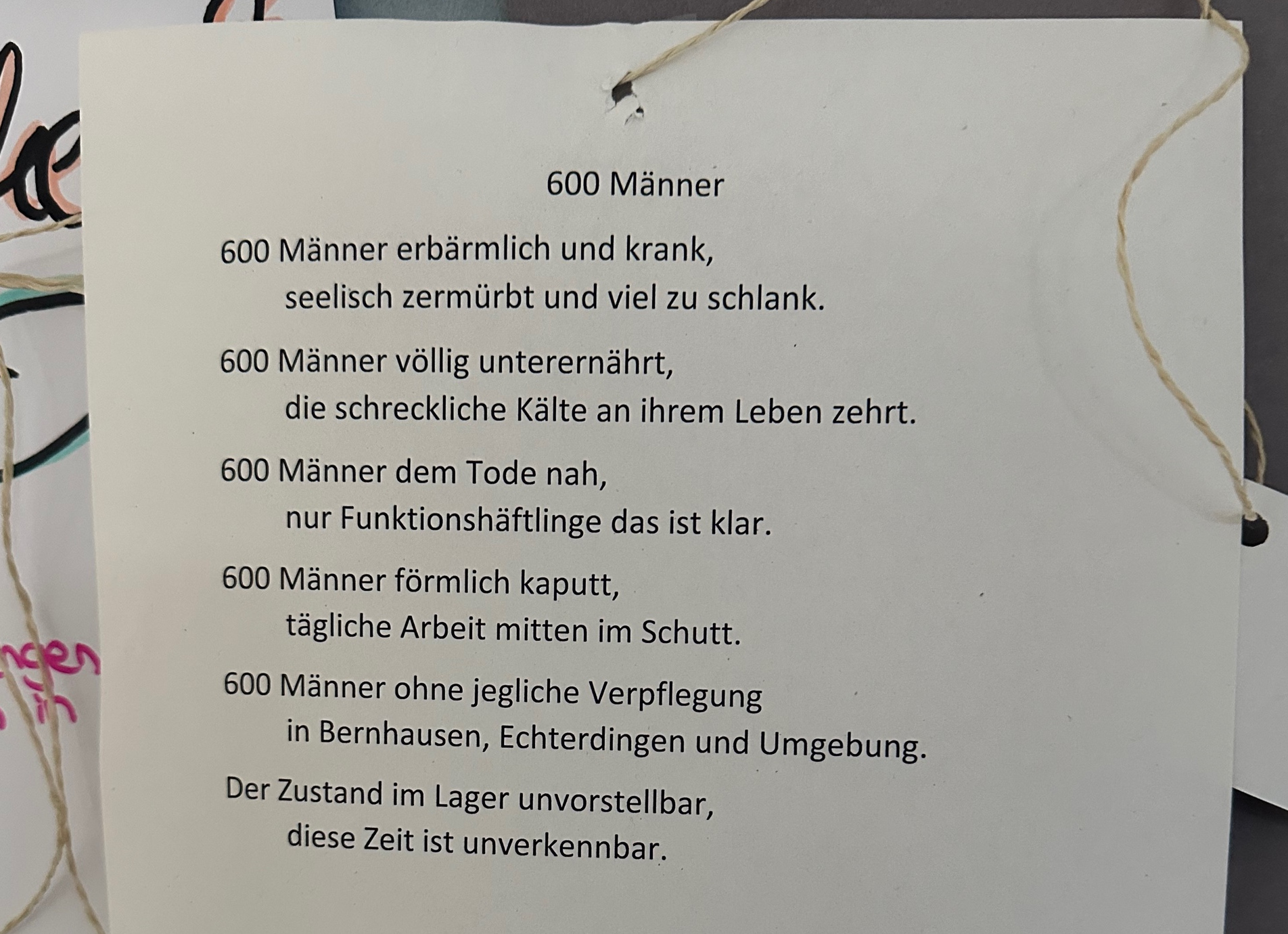

Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die vielen Juden, die täglich zu Fuß ihren Arbeitsweg vom Flughafen zum Steinbruch durch seine Straße beschritten haben. Dabei waren die Juden oft sehr erschöpft, da sie trotz harter körperlicher Arbeit nicht genügend zu essen bekamen und unter sehr schlimmen Arbeitsbedingungen litten. So gab es z. B. keine Überdachungen und die Arbeit musste sogar im Winter draußen verrichtet werden.

Seine Familie und andere mutige Helfer legten den Arbeitern trotz hoher Bestrafungen restliche Lebensmittel vor die Haustür. Ansonsten hatten sie nahezu keinen Kontakt, da die Juden sehr isoliert von der restlichen Bevölkerung lebten und dauerhaft von Soldaten überwacht wurden. Zudem gab es in dieser Zeit auch viele Luftangriffe, bei denen vor allem auf den Flughafen geschossen wurde. Dadurch entstanden viele Löcher auf der Landebahn, die die Zwangsarbeiter mit den erarbeiteten Steinen so schnell wie möglich schließen mussten. Dabei hatte auch die zivile Bevölkerung Angst, von den Bomben getroffen zu werden. Herr Reissig betonte dabei in seiner Erzählung immer wieder, wie schlimm das Schicksal der Juden war.

Danach bekam Frau Dietrich die Möglichkeit, sich zu ihren Erfahrungen zu äußern. Auch sie lebte mit ihrer Familie, ausgenommen ihres Vaters, in Nähe des Steinbruchs. Als Kind betrachtete sie das Geschehen mit viel Neugier und war sich nicht über die Bedeutung einiger Begriffe, z. B. Juden, bewusst. Außerdem wusste sie nicht, warum die Juden hier arbeiten mussten. Trotzdem wurde sie öfter von ihrer Mutter zum Steinbruch geschickt, um den Arbeitern dort Essen zu bringen. Ihrer Meinung nach wussten die meisten Menschen auf dem Land nichts von den KZs und der damit verbundenen Misshandlung der Juden. Für Frau Dietrich war es sehr einprägsam, als ein Jude erzählte, er sei einmal Kinderarzt gewesen.

Jede Familie bekam ein Radio, das ausschließlich Propaganda ausstrahlte und Hitler konsequent lobte. Dabei war es außerdem verboten, Sender aus dem Ausland zu empfangen, damit die Bevölkerung nicht anfing zu zweifeln.

Sie betonte immer wieder, was für eine „Sauerei“ der Umgang mit den Juden war. Doch auch die Deutschen wurden von einigen Besatzungsmitgliedern nicht sehr gut behandelt, und so kam es z. B. zu Vergewaltigungen der deutschen Frauen und die Wäsche der Soldaten musste gewaschen werden. Auch die Kinder lebten unter schwierigen Umständen. Es gab Hungersnöte, die die Menschen dazu veranlassten, restliche Lebensmittel zu essen, die sie von etwas freundlicheren Besatzern bekamen, wie z. B. den Amerikanern.

Beide zusammen haben abschließend noch kurz vom Kriegsende erzählt, bei dem es nicht mehr großartig zu Schießereien gekommen ist. Dieses war in Deutschland gegen Ende April 1945. Zuvor hatten sie nicht wirklich etwas vom Tod Hitlers gehört.

Für uns war es sehr spannend, die Möglichkeit zu bekommen, Fragen zu stellen und auf diese dann auch eine ausführliche und persönliche Antwort zu erhalten. Die beiden Zeitzeugen waren sehr offen und gesprächig und gerne dazu bereit, uns ihre Eindrücke des Geschehens zu vermitteln. Beeindruckt hat uns, wie lokal die beiden gedacht haben und wie gut und ausführlich sie sich auf das Treffen vorbereitet haben.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden für die Einblicke und finden es wichtig, die Möglichkeit zur Erweiterung unseres Wissens bekommen haben.

Jüdische Zwangsarbeiter/-innen im Steinbruch Echterdingen

Antisemitismus / Israelkritik / Leben in der Gesellschaft in Deutschland – Gast: Michael Kashi, Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (Klasse 10)

Thema Antisemitismus beim Projekttag der Klassen 10

Wir 10. Klassen hatten ein getaktetes, aber durchaus informatives Programm, das sich durch den kompletten Projekttag zog. Zu Beginn befassten wir uns mit dem großen übergeordneten Thema Antisemitismus. Hierbei lag der Fokus vor allem auf dem historischen Geschehen in Deutschland, aber auch auf dem heutigen Leben als Jude inmitten unserer Gesellschaft. Mit Videos und Abfragen wurde der Inhalt möglichst interessant dargestellt. Somit schloss sich der Projekttag perfekt an unseren letztjährigen Dachaubesuch an.

Das deutliche Highlight war jedoch ein Gespräch mit dem Vorstandsmitglied der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, Michael Kashi. Man gewann nicht nur einen guten Eindruck in die Ursachen seines Handelns, sondern ebenfalls einen guten Einblick in sein eigenes Leben.

„Dann will ich alles dafür tun, dass das, was damals geschehen ist, niemals in Vergessenheit gerät.” Der perfekte Satz, um das Handeln von Herrn Kashi zu charakterisieren. Geboren in Israel kurz nach den Geschehnissen des Holocausts, wuchs er mit schrecklichen Erzählungen der Überlebenden und einem ausbrechenden Krieg auf. Doch trotz alledem ist er seinen Eltern dankbar, denn ,,für sie waren alle Menschen gleich” und mit diesen Werten setzt er sich nun auch in Deutschland ein. Michael Kashi gab einen ausgiebigen Einblick in sein Aufwachsen und antwortete offen und freundlich auf alle Fragen.

Leider spielt auch heute noch Antisemitismus eine große Rolle in Deutschland, oftmals anonym über das Internet, aber ebenfalls in Schulen oder öffentlichen Räumen. Herr Kashi setzt sich mit gutem Vorbild für die Gleichberechtigung und gegen Antisemitismus ein, laut ihm erhält man nämlich nur im Dialog Freunde. Auch wir Schüler des dbg durften an diesem Tag erfahren, wie wichtig dieser Dialog ist und welche Folgen Antisemitismus wirklich haben kann. (Lilly, Zoe)

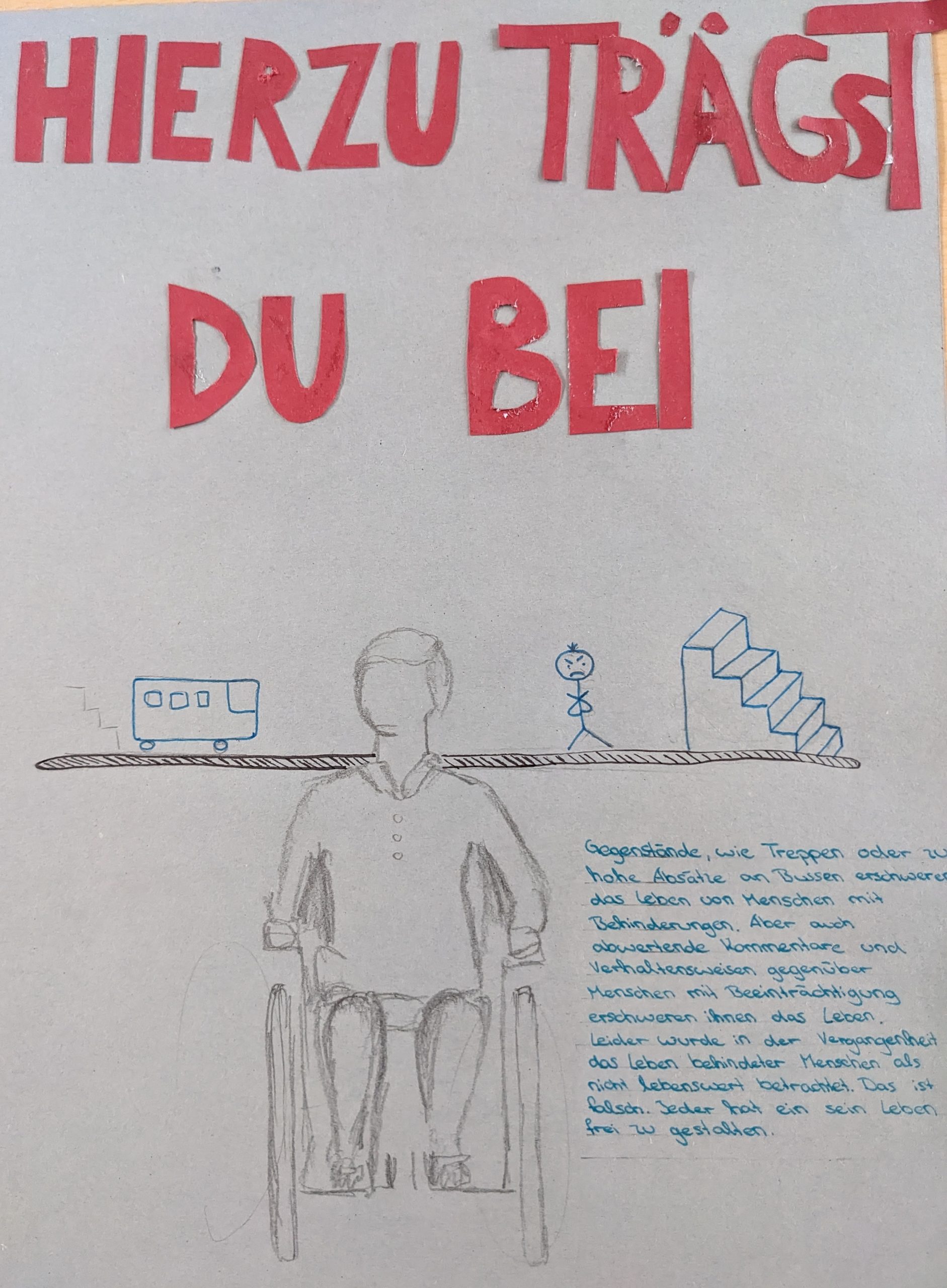

„Euthanasie“ (Kl. 11)

Umgang mit Zeitzeugen – Gast: Zeitzeugin zum Holocaust, Ruth Michel (Klasse 12)

Im Folgenden finden Sie den Beitrag von Christoph Kutzer in der StZ vom 25.01.2024 – hier der Link (kostenpflichtig, StZPlus):